|

|

|

|

|

|

|

Un capitolo importante della storia dell’arte

naive è stato scritto e continua ad essere

scritto a Guastalla. Con radici profonde che

affondano ad oltre mezzo secolo fa. Ma come

nacque tutto questo? Perché non fu per niente

una moda effimera, ma un’espressività artistica

che sta attraversando i decenni? “La fortuna

della pittura naive - già scriveva nel 1974 il

critico Dino Villani - è il risultato di una

libera scelta del pubblico che le mostre

collettive e personali, nonché l’opera di

mercanti, agenti e trafficanti, hanno certamente

favorito, ma che non avrebbero avuto presa se

l’acquirente non avesse trovato in questa

pittura qualche cosa che parla ai suoi occhi ed

al suo spirito in modo diretto, senza

costringerlo a faticose ricerche di

interpretazione”.E Guastalla, nel settore, si

rivelò un’autentica “culla”. Non mancheranno

imitatori e finti ingenui - avvicinatisi per

pura e semplice attrattiva economica, ben presto

però spariti - comunque nella città ducale fra

gli anni Sessanta-Settanta s’accosteranno a

tavolozze e pennelli addirittura in una

quarantina, in gran parte completamente a

digiuno di stili e correnti pittoriche. Un

nucleo vivace e soprattutto numeroso, numeri da

capogiro se solo pensiamo che in quel periodo,

in tutta Italia, i naifs erano non più di

150-200. Un effervescente clima artistico

descritto a quei tempi efficacemente

dall’inviato di un settimanale nazionale che

scrive nel suo reportage di una zona cui vive

gente “nella cui natura sono presenti due

caratteristiche in contrasto come il senso

pratico e la visionarietà poetica”. Un mondo di

opere piene di colori, figure animali, vita

contadina, mestieri al tramonto, ricordi

partigiani, emozioni, fantasie, sogni. Ma anche,

a lungo, di precisi punti di riferimento nel

centro guastallese (una sorta di quadrilatero)

che risultano decisivi per comprendere la

portata di questo fenomeno divenuto un’autentica

calamita per gli artisti e per il pubblico. E

pedinando i naifs - per dirla come il critico

d’arte Alfredo Gianolio - si parte da corso

Garibaldi, da quell’area in cui un tempo

risiedeva la comunità ebraica. Lì aveva lo

studio Andrea Mozzali. Varcata la porta

d’ingresso, si scendeva di alcuni scalini per

giungere in un’ampia camera in cui il

pittore-scultore operava in un soppalco. Così lo

ricorda in uno scritto l’artista Giovanni

Miglioli: “Il Mozzali è al lavoro su un’alta

piattaforma lignea a ridosso della finestra del

suo studio, per sfruttare sino all’ultimo la

poca luce che la strada nel “Ghetto” gli

concede; sul cavalletto, utilizzando una

minuscola tavolozza dai pigmenti avaramente

esposti, il dipinto prende forma con paziente e

sapiente tecnica”. Accogliente e disponibile,

Mozzali era un punto di riferimento

irrinunciabile per i naifs guastallesi.

Unanimamente considerato in loco un maestro,

affascinava anche per il lungo legame che ebbe

con il geniale Antonio Ligabue. Dispensava

consigli a piene mani, dall’uso dei colori

acrilici alla tenacia che - a suo parere - non

doveva mai abbandonare l’artista spesso alle

prime armi (“Più disegni, più impari”). In quel

periodo Mozzali “continua a realizzare opere in

terracotta e ritratti per committenze private,

mentre i suoi dipinti risentono delle atmosfere

che si respiravano nel nostro territorio dettate

dall’arte naive che si andava affermando. Le sue

sono rappresentazioni surreali, ironiche,

satiriche da teatro del “grand guignol”, calate

anche nel contesto di vita guastallese;

rappresentazioni che ci rimandano a certi

soggetti di Bosch o Bruegel. La scelta di questa

linea artistica, che a fatica gli apparteneva,

nasceva probabilmente da motivi commerciali, ma

nonostante questo, le capacità di distinzione

che Mozzali mette in campo in queste opere sono

evidenti”. Nel terreno guastallese a dir poco

fertile sbocciò anche un appassionato “cantore”

dei naifs, cioè il critico autodidatta Nevio

Iori L’ingresso, lungo corso Garibaldi, dello

studio del pittore-scultore Andrea Mozzali. Ci

spostiamo quindi fra via Gonzaga (come libero

professionista aveva l’ufficio all’angolo con

via Cantoni) e via Trieste (dove abitava). Una

sua recensione era dir poco ambita, da qui il

“pellegrinaggio” verso i due luoghi citati, in

cui gli artisti sapevano di trovarlo. “La nostra

terra padana - scrisse Iori in quegli anni - se

si volesse essere dei campanilisti, dei

provinciali, si potrebbe asserire che è la più

prolifica e per questo la più assimilabile alla

cosiddetta scuola di Hlebine jugoslava. Infatti

da quando Antonio Ligabue e poi Bruno Rovesti -

con Pietro Ghizzardi - dei nostri naifs, hanno

avuto notorietà, potremmo dire dal ’65, ovvero

dopo la morte di Ligabue, si è avuto un fermento

crescente di pittori più o meno ingenui, più o

meno naifs, che merita attenzione e continuo

aggiornamento”. Porta avanti un’intensa attività

storico-critica e dai primi anni Sessanta in poi

si verificano infatti “tutta una serie di

iniziative - ricostruisce il critico Dino

Menozzi - sorte e sviluppatesi in Guastalla e

che costituiscono i primi studi, i primi

tentativi di approccio organico al |

|

|

fenomeno nelle sue individualità e nel suo

complesso". Si riferisce alle prime mostre

proposte da Nevio Iori assieme agli amici James

Malaguti e Giancarlo Monticelli, ai primi

articoli pubblicati sulla Gazzetta di Reggio, ai

proficui rapportiinternazionali di assoluto

livello con personalità del settore come Oto

Bihalji-Merin e Anatole Jakovsky. Sono gli anni

del boom: si va dalle calate domenicali nella

Bassa reggiana di galleristi milanesi e

bolognesi con i soldi in contanti per

rastrellare quadri (in alcuni casi con alte

quotazioni di mercato) sino ai pittori in

spasmodica autopromozione, per non parlare delle

improvvisate mostre in negozi, bar, osterie,

persino all’oratorio. Un discorso a parte

riguarda il corniciaio-artista Mario Daolio e il

suo luogo di lavoro. Una bottega aperta prima in

via IV Novembre, poi in via Verdi, di fronte al

teatro. E’ l’indimenticabile “Piccola Margutta”,

il cenacolo guastallese dell’arte vissuta come

spontaneità, confronto di stili, voglia di

esprimersi in un mix di amicizia e rivalità fra

pittori. Un ritrovo, anche un po’ guascone, di

artisti dalle tante anime che esprimono nei

quadri il loro temperamento e le inconsce

aspirazioni. E da quell’incubatrice sono passati

tipi particolari di sognatori: i naifs. A

battezzarla “Piccola Margutta” ci pensò il

critico Iori, a spingere per farvi delle mostre

(spesso collettive, di domenica e in occasione

delle due fiere di Guastalla) un prete-pittore,

l’impareggiabile don Ambrogio Morani, pure lui

gravitante su via Verdi, in quanto risiedeva

nella canonica annessa alla chiesa ottagonale

dell’Immacolata Concezione. Sacerdote che a

partire dagli anni Sessanta si calò, in un amen,

nel ruolo di padre spirituale dei naifs, su

mandato non casuale del vescovo Gilberto Baroni,

preoccupato a quell’epoca del “dominio” nel

settore dell’intellettuale di sinistra Cesare

Zavattini. Una storia dal sapore guareschiano.

Quindi da una parte Za che “al valore e ai

compiti della naivetè ha creduto fortemente e

per essi si è impegnato con grande

determinazione delineando i termini

dell’evoluzione storica del “fatto naif”, come

forma d’arte popolare e ingenua storicamente

connotata fin dai secoli addietro (dagli ex voto

alle insegne da osteria, alle tavole dei

cantastorie In via Trieste l’abitazione

dell’apprezzato critico d’arte Nevio Iori La

bottega del corniciaio-artista Mario Daolio, in

via Verdi, battezzata la “Piccola Margutta”

Primavera Naïf 9 ed altro) prefigurando persino

un’idea di organizzazione nazionale del “Premio”

con epicentro Luzzara”. Dall’altra un prete - in

arte Brommo - propositivo che darà pure lui

parecchio impulso alla creatività naive

nell’area rivierasca del Po: “Cominciò a

dipingere nei lontani anni ’60 - aveva

tratteggiato la figura del sacerdote-pittore il

critico Giuseppe Amadei - dimostrando, subito,

un’eccezionale predisposizione per la pittura ed

un grande amore per l’arte, palesandosi

attraverso un’espressione naive, assente da

ambizioni personali, mettendosi a capo del

movimento naif della Bassa reggiana, dando così

sfogo al suo autentico estro pittorico e, come

al solito, senza scopo di lucro e di gloria, ma

solo per incoraggiare ed aiutare dimenticati

artisti della domenica e per soddisfare i suoi

lungimiranti ed ingenui occhi”. Da allora a

Guastalla tant’acqua è passata sotto il ponte

sul Po, non è più il tempo di artisti solitari,

emarginati se non selvaggi o di aridi dilettanti

imitatori. Resta chi ci ha creduto fino in

fondo. In questi anni hanno avuto, infatti, ben

più importanza la passione, l’impegno anche sul

piano della tecnica con la manualità che si

affina, la ricerca di una propria caratteristica

espressiva e la capacità - da veri comunicatori

- di attrarre positivamente un pubblico che si è

via via espanso e consolidato. Il naifismo nel

suo genere è quindi un indubbio fatto storico.

Un movimento che, a buon diritto, continua ad

essere una “voce” non sopita nel “coro”

dell’arte contemporanea.

Tiziano Soresina giornalista e scrittore |

|

| |

|

|

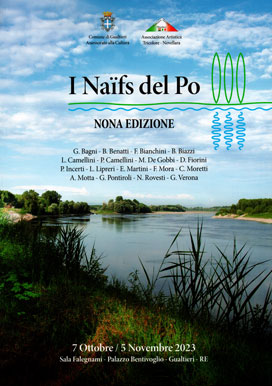

Espongono: Gianni

Bagni, Mirko Bajsic, Brenno Benatti, Fausto

Bianchini, Bruno Biazzi, Luigi Camellini, Paolo

Camellini, Manola De Gobbi, Dino Fiorini,

Paolo Incerti “Pavel”, Rafael Leon,

Luciano Lipreri, Amedeo

Marchetti, Franco Mora, Carlo Moretti, Antonio

Motta, Mario Orsini, Gianni Pontiroli, Natale

Rovesti, Gianni Verona |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|